La verdad, últimamente hay una idea que no para de darme vueltas en la cabeza. O más bien, una pregunta: ¿para qué hacer ciencia?

Cuando empecé a ir a un laboratorio de investigación (hace bastante tiempo, no voy a mentir), la cuestión ni siquiera se asomaba en mi horizonte. Estaba encantado por explorar cosas nuevas, en una temática que adoré desde el primer día: la Inmunología. Eso de hacer experimentos era un mundo nuevo y fascinante. Siempre cambiante y con miles de posibilidades por delante. O no tantas, en realidad, porque el presupuesto tampoco era una cosa enorme, pero bueno, para mi limitado conocimiento experimental sentía que podía hacer muchas cosas.

Ahora que las nieves del tiempo empezaron a platear mi sien, tengo otra idea de lo que es hacer ciencia. Y adoraría poder transmitírselo al joven nerd de veintitantos para motivarle nuevos caminos. Pero como la ciencia todavía no inventó el viaje en el tiempo, voy a intentar volcar algunas ideas sueltas en este Newsletter para las nuevas generaciones de trabajadorxs de ciencia y tecnología (CyT) y también para todo el mundo, que al fin y al cabo, la ciencia se debe a la gente y tiene que estar inmersa en la sociedad y no aislada en un altar al ego.

La idea que no para de dar vueltas en mi cabeza tiene que ver con entender al sistema científico como un motor para el desarrollo nacional. Desarrollo nuestro, decidiendo qué cosas comprar hechas y cuales hacer acá, porque ¡tenemos muchas capacidades para hacer de todo!

Se escribieron cosas muy interesantes, completas y por gente que sabe en serio de eso. No es mi intención revisar todo lo escrito, más bien tomar algunos ejemplos que me gustan.

Para empezar (si, finalmente voy a empezar), y considerando muy poco los matices, me pregunto ¿el desarrollo se mide solo por la plata que entra y sale de un país? ¿Qué venden los países para ganar plata?

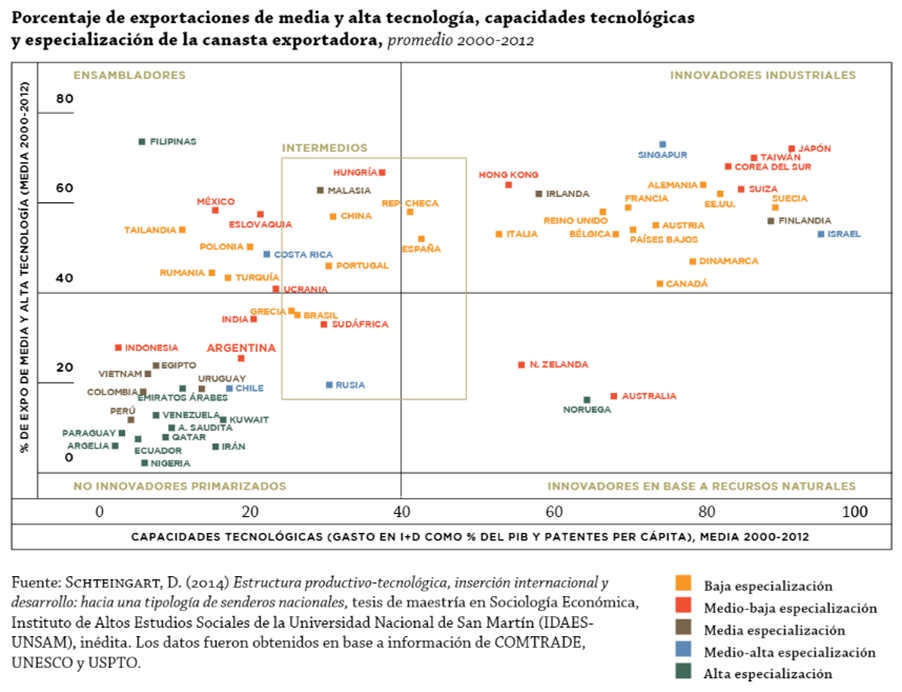

Para la primera pregunta, podemos decir que no. No es sólo la plata por habitante lo habla de desarrollo, pero es bastante central este punto. Para la segunda pregunta, podemos simplificar en que hay países que venden mayoritariamente productos primarios y otros que venden manufacturas. Y podría pensarse en principio que la venta de materias primas se asocia a bajo desarrollo. Pero el desarrollo de los países y su riqueza (para otro día el tema de cómo se reparte esa riqueza) no tiene relación directa con vender una u otra cosa [les sugiero que vean la charla TED [1] [2] de Daniel Schteingardt sobre este punto]. Países exportadores de manufacturas como México tienen un nivel menor de desarrollo que países como Australia o Noruega, exportadores principalmente de materias primas. Hay una clave en la inversión en ciencia (también calculada como I+D), eso sí se correlaciona con el desarrollo de un país. Y aprovecho para mostrarles un gráfico de Schteingardt que me encanta:

Hay muchas variables en la imagen, pero creo que se entiende bien el punto.

Entonces, es lógico pensar que invirtiendo más en ciencia y tecnología (o investigación y desarrollo, o cualquiera de las siglas que representan el concepto: CyT, I+D, R&D, etc.) se abona el desarrollo del país. ¿Pero alcanza sólo con poner más plata en ciencia? Y la verdad es que no. La clave está en qué temas se investigan. No alcanza sólo con invertir mucho y esperar que “derrame” en algo provechoso, es necesario (aunque también difícil) invertir bien. Y esa buena inversión no se trata sólo de proyectos que lleven a vender más de algo, o a producirlo de forma más barata y eficiente para tener mayor ganancia (en nuestro país, por ejemplo, mejoras genéticas de semillas). También se trata de promover un mejor nivel de vida de la población, por ejemplo, desarrollando tratamientos o vacunas para enfermedades que afecten a nuestra gente (y creo que el ejemplo de la Fiebre Hemorrágica Argentina habla por sí solo, aunque ya me parezca a Carba con la Fiebre Amarilla).

Van otros ejemplos con el país de los canguros. Australia es un gran proveedor de minerales a nivel mundial, más de un tercio de sus exportaciones son minerales. Podrían sacar esos minerales y procesarlos con tecnología extranjera y simplemente cobrar por lo que sacan de sus tierras. Pero también pueden ir agregándole valor a esa actividad, como de hecho pasa. El software que se usa en el mundo para el manejo de la industria minera se desarrolló en gran parte en Australia (alrededor del 60% del software mundial proviene de allá). Un país con condiciones mineras similares, como Chile, desarrolló algo así como 0.2% del mercado de software mundial. No se trata sólo de tener el mineral para vender, también se trata de sumar actividades relacionadas, que también suman y pueden generar valor agregado.

Pero como les dije antes, no se trata solo de vender. Hay que preocuparse por la gente a la hora de invertir en ciencia. Australia es el país del mundo con mayor cantidad de casos de cáncer de piel (la colonización y la migración consecuente llevaron a gente de piel clara a una zona geográfica de mucha exposición solar… mala combinación de la que no te salva la corona británica ni ser miembro del Commonwealth). Hace años hubo una fuerte decisión para revertir la tendencia: grandes campañas de concientización para promover la protección solar (tienen protector en envases de todo tamaño, incluidos unos chiquitos para llevar en la mochila a todos lados como usamos los de alcohol en gel durante los peores tiempos de la pandemia) y fuerte financiamiento para estudiar los efectos del sol sobre la piel. Por eso es el país con más cantidad de fotoinmunologxs que conozco (fotoinmunologx: dícese de las personas que estudian los efectos de la luz solar sobre el sistema inmune, como quien escribe estas líneas). Y ojo que en ese financiamiento se busca el estudio de un problema propio, tanto desde aspectos más básicos como más aplicados, no hay que meter tampoco una falsa grieta que ya está fuera de época (y aburre un poco).

Pero no me volví Australiofílico, era sólo un par de ejemplos para ir al punto de esto: es necesaria inversión y dirección.

Lo que me gusta es que por acá también tenemos lindos ejemplos, a pesar de que haya personas siempre dispuestas a desprestigiar a nuestra patria. Argentina tiene un muy interesante desarrollo nuclear, mantenido durante muchas décadas desde el “fracaso” inicial con la experiencia de Ronald Richter en la isla Huemul en Bariloche. Tanto es así, que fuimos capaces de exportar un reactor nuclear a Europa. Sí, exportamos tecnología desarrollada acá por INVAP. Y ganándole la licitación a empresas de Francia y Corea del Sur. El reactor para producir radioisótopos de uso medicinal se va a instalar a 60 km de Amsterdam, con un costo de 400 millones de dólares. Es un reactor pequeño y barato, comparado con los reactores para generar energía eléctrica, pero es un paso adelante.

Estando tan cerca del festejo de nuestra independencia, no puedo dejar de pensar que todavía nos falta alcanzar nuestra independencia económica y el desarrollo que incluya a toda nuestra población. Y creo que la ciencia, nuestra ciencia, tiene mucho para aportar al respecto.